Поттер:

- Профессор, вы не возражаете, если я закурю?

Снейп:

- Знаете, мне безразлично, даже если вы застрелитесь.

На самом деле Калаш – подросток пяти месяцев от роду, а Сигизмундище – взрослый мужик 9 кг веса.

Если они будут в настроении, я их ещё пофоткаю. Но это от них зависит. Они скромничают.

минуем точку невозврата». Выдающийся фольклорист и востоковед С. Ю. Неклюдов публикует статью «Гильотина как эффективное средство от мигрени» — о разгроме высшего образования, о безграмотности действий Минобра, о необходимости срочно пресечь творимое безумие. Люди собирают подписи под требованием отставки министра Ливанова — и так далее, без конца. Что же произошло, что градус неприятия так быстро поднимается? Сразу несколько вещей.

Во-первых, вышел из всяких берегов уровень некомпетентности руководителей и реформаторов образования. Когда два года назад эти же люди пропихивали новый стандарт для старших классов, документ вполне кромешный, они хоть что-то в пользу его принципов говорили. Аргументы были, на иной вкус, никудышные, но они

были. Сейчас, выкатив перечень вузов «с признаками неэффективности», базирующийся на пяти вопиюще нерелевантных критериях, они, в общем, и не пытаются эти критерии защищать. «Взяли те данные, что были, — они тоже очень хорошие», — практически вся аргументация. Когда на таком основании выписываются приговоры сотням самых разных вузов, трудно не возмутиться — тем более что среди вузовских педагогов независимость встречается всё-таки чаще, чем среди школьных учителей.

Во-вторых, иссякла надежда, что власть опомнится сама. Деградация образования настолько очевидна, думали весьма многие, что и с самого верха нельзя же её не заметить, а заметив, нельзя же не остановить, не принять мер… Можно. Уже принятая правительством Программа развития образования до 2020 года прямо говорит, что власть вполне удовлетворена тем, что сделано с образованием за последние годы, и намерена продолжать в прежнем духе. Принимаемый сейчас новый Закон об образовании скажет то же самое, только ещё свирепее. Это подвигло к протесту и тех, кто прежде молчал: если остановить этих людей может только Путин, а Путин останавливать их не собирается, что ж — этого придётся требовать.

Наконец, в-третьих, поверх всех причин для протеста грянул повод: феерическое высказывание министра Ливанова о никчёмности и вузовских педагогов, получающих 20–30 тысяч рублей, и вузов, платящих такие деньги. Мне уже приходилось слышать, что министр сказал это нарочно: отвлекал внимание от списка вузов, приговорённых к уничтожению. Не думаю; но даже если и так, реплика министра столь ярко демонстрирует ход реформаторских мыслей, что к ней стоит присмотреться.

Минобр только что опубликовал свои (то есть наверняка известные министру) данные о средней заработной плате штатных преподавателей вузов за октябрь. Так вот: в сотнях, целых сотнях государственных вузов, не только провинциальных, но и столичных, средняя зарплата профессорско-преподавательского состава меньше, подчас много меньше презираемых министром «двадцати-тридцати тысяч». А ведь многолетними стараниями Минобра в отечественных вузах воцарилась столь свирепая бюрократия, что взаимоотношения ректора и преподавателей уже неотличимы от отношений рабовладельца с рабами. Зарплата ректора и его окружения различается с зарплатой рядового профессоришки зачастую в десятки раз. Так вот, меньше 20 тысяч бывает средняя зарплата и тех и других вместе — сколько же на самом деле получают «другие»?

Так что министр не ошибся и не оговорился — он нанёс большинству вузовских педагогов намеренное оскорбление. Этакая милая двухходовка. Делай раз — государство десятилетиями платит работникам своих (государственных) вузов жалкие гроши. Делай два — глава того самого министерства, которое не стыдилось эти

гроши платить, объявляет, что терпевшие такое с собой обращение педагоги суть либо плохие специалисты, либо халтурщики, либо взяточники. Преподаватели могут возмущаться сколько угодно, но контраргументов, значимых для обидчика, у них нет. Подло? Да, подловато — зато честно. Г-н Ливанов отринул лицемерие. Прежде власть неизвестно зачем (в последние годы уже только по привычке) делала вид, что уважает профессуру, что та ей зачем-то нужна; впредь такого притворства не будет. Траты на вас менее эффективны, чем на нефте- или газоторговлю? Ваши «образовательные услуги» рентабельны менее любых других — коммунальных, сексуальных, ритуальных? Тогда за что же вас уважать? и зачем вы нужны — да ещё в таком количестве? И понятно, почему министр не счёл нужным хотя бы формально взять назад оскорбившее столь многих высказывание. Вырвавшуюся из-под спуда правду назад не возьмёшь, даже если захочешь: уже запомнилась. Да никто и не хочет.

Из упомянутой минобровской таблицы выяснилось, какой вуз платит самую высокую зарплату. Предложи я вам гадать, вы бы не догадались ни с сотого, ни с двухсотого раза. Учреждённый Минобром Российский государственный университет инновационных технологий и предпринимательства. Этот, прости Господи, «тоже университет» платит педагогам вдвое больше Московского университета имени Ломоносова и впятеро больше, например, Первого меда имени Сеченова. Да и по всем остальным минобровским критериям «эффективности» этот РГУИТП наверняка в передовиках. Скажем, квадратных метров у него полно: три здания в неплохих районах Москвы. Ещё бы! Там же обучают инноватике! Сначала бакалавров, потом магистров, потом аспирантов трудолюбиво обучают инноватике. Это, надо понимать, наука такая. Ну конечно же, она впятеро важнее и, главное, «эффективнее», чем какая-нибудь полостная хирургия. И полезнее. Гораздо. Сколько раз на дню высокое начальство твердит об инновациях — и сколько о хирургии или, там, филологии, химии? То-то.

Настоящий университет, помимо всего прочего, способен к самовоспроизводству: он может — и стремится! — воспитать следующее поколение своих профессоров. Поэтому он и стал одним из основных столпов европейской культуры, поэтому он и требует к себе серьёзного отношения. И как-то очень уж характерно, что много больше, чем в любом из настоящих подведомственных ему университетов, Минобр платит преподавателям в заведении, которое самовоспроизводиться заведомо не способно. Не хочу никого обидеть: в том, что названо инноватикой, есть содержательные элементы — если и пока её преподают люди с серьёзным базовым образованием и надлежащим практическим опытом. Если же и как только преподавать её начнут люди, которых ей же самой и учили, — пиши пропало. Будет очередной «университет туризма и сервиса». Тот факт, что именно это заведение так дорого Минобру, ориентирует нас в ментальном поле власти: они считают «эффективными» и готовы лелеять не тех, кто даст знания и привьёт культуру, а тех, кто именно что оказывает образовательные услуги буква в букву по свежему запросу высшего начальства.

Да и в способность нашей высшей школы как целого самовоспроизводиться руководители и реформаторы нашего образования ни на грош не верят — и верить не хотят, едва ли считая её высокой ценностью. Что утратить эту способность означает утратить национальный суверенитет, никому из них не втолкуешь. О том, что на нашу высшую школу надо просто махнуть рукой и массово слать способную молодёжь учиться за рубежом, говорят пока не очень часто и не все (хотя возражать на эти постыдные речи тоже решаются немногие — и казённые деньги на это капитулянство ещё хлынут, вот увидите). А вот о том, что никакое заметное улучшение наших вузов невозможно без приглашения варягов, говорят все реформаторы — буквально каждый день. Спору нет, обмен идеями, практиками, да и мозгами, и естественен, и крайне полезен. Но и масштаб возможного обмена и его польза в нынешних условиях весьма невелики. Хотя бы потому, что легионеры привыкли не только к бо́льшим деньгам, но и к несопоставимо меньшим нагрузкам (ставки в 800 часов — и даже вдвое меньшей — не знают, кажется, нигде в мире). Приезжают сюда варяги на семестр-другой, подкалымить; впрягаться, как некогда Эйлер, в становление российской науки они не будут. Самое же главное в том, что важнейшая функция образования — передавать культуру и культурную традицию — при ориентации на варягов как бы элиминируется, чем также гарантируется утрата суверенитета. Ну а подготовку специалистов массовых профессий — врачей, учителей и проч. — в любом случае придётся продолжать автохтонным преподавателям; для хоть какого-то улучшения условий и, возможно, качества их работы реформаторы знают только три средства: сокращение, сокращение и сокращение. Пока наибольший удар наносится по гуманитарному образованию — очевидно, Минобр, не видя в нём вообще никакого смысла, молча заметает его под плинтус. Но и всем остальным придёт черёд. Сказал же министр Ливанов: «Готовить надо не разработчиков технологий, а специалистов, которые могут адаптировать заимствованные технологии». Так что очень возможно, что следующий «чёрный список» сосредоточится на технических вузах — и трудно ручаться, что даже самые обоснованные претензии на большее, чем адаптация заимствованного, будут для вуза страховкой от смертного приговора.

Нам говорят: образование в кризисе, надо что-то делать! Это более чем правда: на самом деле кризисов два. Кризис самого образования — и кризис управления образованием. Первый ещё не так жесток, как мог бы быть: после двух десятилетий недофинансирования и небрежения содержательными проблемами, после десятилетия

бессистемных реформ остатки системы образования каким-то чудом ещё держатся. Второй же кризис дошёл сейчас до апогея, стал поистине опасен, и останавливать нужно именно его. Реформаторы образования добивают систему воспроизводства национальной культуры, национальной элиты — коротко говоря, они разрушают страну. Разумеется, они не единственная проблема. Минфин, например, не менее старательно ведёт нас к той же судьбе, что и Минобр: к судьбе ничего не способной произвести, а только потребляющей и потому нищей страны. Но то, что делает Минобр, хуже, потому что непоправимее.

Да, многие наши вузы далеко не Гарварды. Но руководители и реформаторы нашего образования гораздо дальше от Ломоносова, дело которого они сейчас уничтожают, чем, скажем, РГГУ от Оксфорда. Так, может быть, поступим умнее — вместо того, чтобы бессмысленно громить отечественную высшую школу, закрывая десятки и сотни вузов практически по жребию, сначала поменяем руководителей и реформаторов? Профсоюз российских студентов уже потребовал отставки министра Ливанова. Вот прямо сейчас в сети активно обсуждают открытое письмо, подписанное сотнями профессоров и преподавателей, обращённое не к министру и даже не к его начальству, а к коллегам: сплачивайтесь, организуйтесь, протестуйте! Впрочем, как показывают эти обсуждения, до сплочённости педагогам, а уж тем более всему обществу далеко. Вот только что я прочёл у весьма уважаемого профессора: да,

реформы Минобра ужасны, но протестовать против них вместе с такими-то — не хочется. Боюсь, что так дело не пойдёт.

Есть вещи, которых можно и должно требовать вместе с кем угодно. Назову самые, на мой взгляд, бесспорные. Немедленный мораторий на всю музыку с «чёрным списком», гласная ревизия методологии выявления плохих вузов — и результатов её применения. Приостановка принятия Закона об образовании — впредь до проведения независимой экспертизы состояния дел в образовании и, в частности, всего того, что этот закон увековечивает: и ЕГЭ, и Болонской системы в её здешнем изводе, и безумно бюрократизированной, удушающей системы контроля. Исключение самой возможности закулисных решений в сфере образования; ликвидация монополии двух-трёх десятков человек (идеологи из Высшей школы экономики плюс эффективные манагеры из Минобра) на разработку и реализацию реформ. Начало широкой и открытой дискуссии по проблемам образования — в частности, по содержанию школьного образования. Ну и, конечно, отставка министра Ливанова. Последний вопрос не слишком важен (как все жаждали отставки Фурсенко! стоило оно того?), но человек, позволивший себе оскорбить такое множество людей, не должен оставаться в правительстве.

Если не требовать хотя бы этого, не изменится вообще ничего. Прав профессор Неклюдов: Россия как интеллектуальная держава оказалась в тяжелейшем положении — и нельзя допустить, чтобы из-за цинизма одних, невежества других, попустительства третьих мы навсегда потеряли её.

Источник - http://expert.ru/expert/2012/48/o-programme-minimum/

поменялись, и тогда у нас по одному яблоку. А если у тебя есть мысль и у

меня есть мысль, то, если мы поменяемся, у каждого будет по две мысли.

Я дошёл до определённой степени популярности? Или это закидывание крючка в безнадёжном месте, по принципу "а вдруг повезёт"?

После войны разрушенный Архиерейский дом был восстановлен, этажи надстроены, получилась консерватория |

Анна Андронова, писатель, Нижний Новгород

"Своя игра" продержалась в эфире почти два десятилетия |

Главная теленовость последних дней — это, без сомнения, закрытие на канале НТВ легендарной программы "Своя игра". Закрытие и последующая буза с комментариями в стиле "Даешь дебилизацию страны!".

Спорить с таким выводом трудно, особенно в отношении телеканала НТВ, ставшего в последние годы притчей во языцех. Но давайте попробуем отрешиться от эмоций и на трезвую голову разобраться: что же произошло со "Своей игрой" и что вообще происходит с интеллектуальными программами на отечественном телевидении.

Было ли решение руководства НТВ неожиданным? Нет, еще в конце мая этого года СМИ сообщали об отмене съемок передачи и о том, что новый сезон телепроекта может не начаться. Как объяснил редактор "Своей игры" Максим Руссо, тогда сторонам удалось достичь соглашения и передача осталась в сетке вещания, хотя и сократила эфир с двух до одного раза в неделю. Но теперь, по его словам, переговоры зашли в тупик.

Возможно, 18 лет — действительно предельный возраст для подобной телепередачи? Однозначно нет. Даже если не приводить в пример отечественные интеллектуальные шоу, достаточно вспомнить прародителя "Своей игры" — американское телешоу Jeopardy! ("Рискуй!"

, лицензионной версией которого "Своя игра", собственно, и является. Это детище Мерва Гриффина, гениального телевизионщика, впервые вышло в 1964 году на канале NBC и давно уже стало одним из символов американской культуры. Вспомните, например, фильм "День сурка", где герой Билла Мюррея, наблюдая опостылевшую игру в сотый раз, поражает всех правильными ответами на самые сложные вопросы. Несмотря на почти полувековой возраст и почти 10 тысяч выпусков, Jeopardy! и по сей день

, лицензионной версией которого "Своя игра", собственно, и является. Это детище Мерва Гриффина, гениального телевизионщика, впервые вышло в 1964 году на канале NBC и давно уже стало одним из символов американской культуры. Вспомните, например, фильм "День сурка", где герой Билла Мюррея, наблюдая опостылевшую игру в сотый раз, поражает всех правильными ответами на самые сложные вопросы. Несмотря на почти полувековой возраст и почти 10 тысяч выпусков, Jeopardy! и по сей день прекрасно себя чувствует. В январе прошлого года, к примеру, мелькал в заголовках всех мировых СМИ — в том сезоне суперкомпьютер IBM Watson состязался с двумя лучшими игроками всех времен. Американские Вассерманы

и Эдигеры, кстати, позорно проиграли, заставив ученых констатировать, что компьютеры уже научились не просто понимать устную речь, но и отвечать, анализируя тонкие смысловые оттенки, учитывая иронию и т.п.

Ученые выяснили, что самыми живучими существами на Земле являются тихоходки, или «водяные медведи».

Длина их тела составляет 0,1-1,5 мм. Тихоходка представляет собой полупрозрачное существо, состоящее из четырех сегментов и головы с 4-мя парами коротких и толстых ног, на кончиках которых есть щетинковидные

коготки. Последняя пара ног тихоходки повернута назад. Скорость их движения составляет 2-3 мм в минуту, передает Newsland.

Тихоходки отличаются невероятной живучестью. Они способны выживать при температуре -193°C в течение 20 месяцев, а также выдерживают восьмичасовое охлаждение гелием до -271°С, нагрев до 100 °C – в течение часа и до 60-65°С – 10 часов.

50% тихоходок погибают от ионизирующего излучения в 570 000 рентген. Отметим, что 500 рентген являются смертельной дозой радиации для человека.

читать дальше

читать дальше

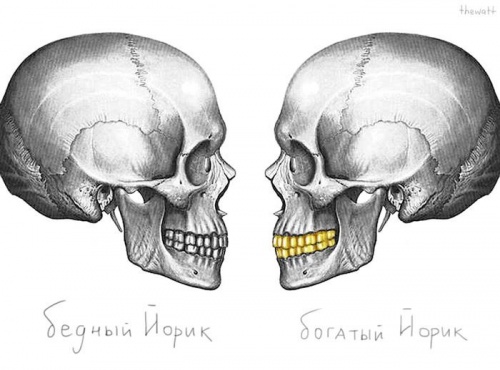

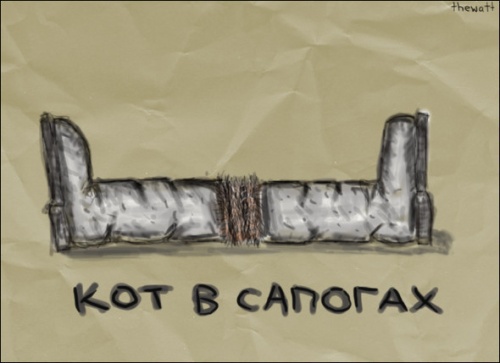

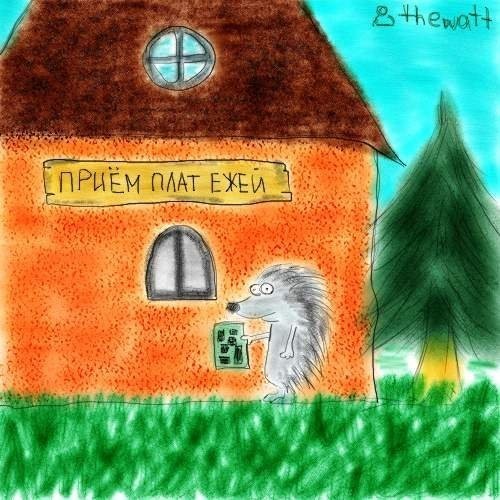

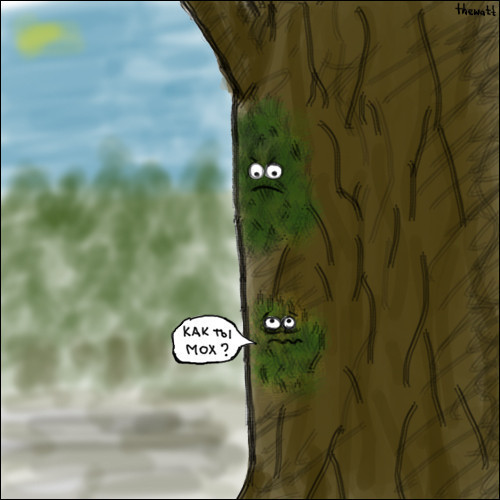

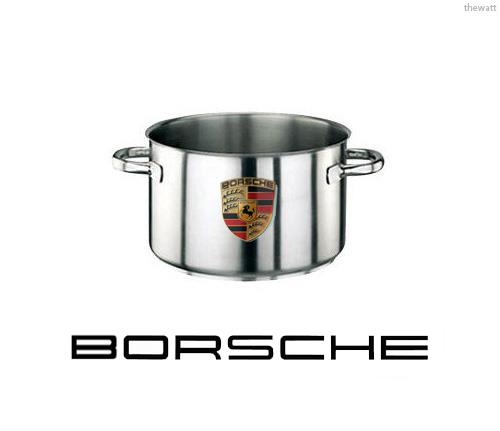

Валерий thewatt Зеватт - автор незабвенных интернет-мемов "Я и диод", "Алоэ!", "Штрих-кот" и других.

Его творчество напоминает рисунки на партах в институтах, которые

рождались тогда, когда еще ни понятия "интернет-мем", ни самого

интернета не было.

Основанные на игре слов, остроумных задумках и веселом стёбе, картинки

thewatt с неизменным успехом уже не первый год гуляют по социальным

сетям. Они заставляют напрячь извилины, улыбнуться и попробовать

мыслить не стереотипами.

Источник.

Сначала они думали, что вся беда в пьяных водителях. И действительно, тот огрызок человека, который убил на остановке воспитанников детского дома, был пьян и еще под дурью. Наш бешеный принтер разволновался и стал срочно утверждать один закон круче другого — и про нулевое промилле, что входит в противоречие с законами природы, и про все остальное. Им же, законобрателям, только повод дай. Вот они решили, что люди убивают автомобилями других людей только пьяными. Им же говорили — все совсем не так. Пьяными ездят совсем уж отморозки, с «корочками» или без, потому что им все равно за это ничего не будет. Остальные так ездят потому, что они психически неустойчивые, плохо обученные, безответственные и т.д. То есть они так ездят трезвые. И что вы будете делать?

Я понимаю, что у законопринтера зажевало бумагу, потому что одна бесхитростная мысль, которая способна поместиться у них в голове, входит в контрадикцию с другой примитивной мыслью.

Но жизнь ошарашивает день за днем. Вот мы видим хронику одного дня:

— 31-летний Павел Ан на Daewoo Nexia снес остановку на пересечении улиц Дыбенко и Зеленоградской в Москве. Пострадал один человек.

— На Онежской улице водитель за рулем автомобиля Honda CR-V не справилась с управлением и выехала на тротуар в двух метрах от остановки общественного транспорта. В результате аварии погибли три человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести. За рулем была девушка, которую и зажало в машине.

При этом все убийцы за рулем оказались... внимание — трезвыми! Кстати, ни капли не приходится сомневаться в результатах медэкспертизы. Потому что, если бы они были выпившими, мы бы сразу узнали. Полицейским нет смысла выгораживать гражданина, если он не прокурор или не священнослужитель. Да и то, последние достали даже ментов, и беспечный ездок на Luxury Car до сих пор не по-христиански собачится с полицейскими, которые взяли его за подол на месте преступления.

Так, значит, дело не в пьянке за рулем? Кстати, во всех соцсетях отметили, что последние дни перед солнечным затмением, которое грядет совсем скоро, обстановка на дорогах стала феноменально нездоровой. В воскресенье люди гоняли +60 к общему потоку и перестраивались, как безумные, — нелогично и помногу. Правда, в Москве этим никого не удивишь — здесь безумное перестроение из ряда в ряд и полное неумение пользоваться поворотниками — это особая доблесть.

Поворотники включают лохи. Кстати, эту бесхитростную максиму уже активно повторяют девушки, которые должны бы по идее ездить четко и аккуратно. Ровно так как, они учились в школе вождения. Или все-таки не учились, а просто купили права?

Когда бешеный принтер выйдет из ступора и перезагрузится, они будут искать причины, по которым алкоголя нет, а трупы есть. И тогда, может быть, начнут шерстить систему подготовки водителей. Которых в наших школах учат чему угодно, даже троганию с места в горку на «мешалке», но так и не могут обучить одновременному старту со светофора, правилу угрозы справа и включению этих гребаных поворотников.

Но они же могут додуматься, что раз пьяным поставили нулевое промилле, то трезвым вообще надо запретить выезжать на дорогу. Особенно в дни, когда стоит неблагоприятная климатическая обстановка. Особенно при смене атмосферного давления перед полнолунием и в дни затмения. Действительно, почему бы нет? Правда, никто опять не скажет, что с продажей прав происходит катастрофа. Что на этом наживаются вполне определенные структуры и отдельные личности. Что справки о психическом здоровье выдаются с такой же легкостью, как «русскому Брейвику» выдали лицензию на убийство. Что хамство в жизни, на которое можно не обращать внимания в быту, становится смертельным фактором при передвижении на дороге. И научите их, наконец, что такое угроза справа и поворотники. Плетьми.

Что самое любопытное — в Москве более-менее научились пропускать пешеходов на «зебре». Не все и не всегда, но уже не так, как десять лет назад, когда полоски «зебры» не означали того, что вас не размажут по ним тонким слоем добрые граждане за рулем. Видимо, годы посещения Европы дают какой-никакой результат. Тут недавно кто-то из коллег побывал в Китае и ужаснулся тому, как там автомобилисты хамски ездят и все эти пешеходные переходы придуманы для трусов и лохов. Юноша-журналист долго возмущался и дивился ужасу. А что дивиться? Ты просто посмотрел на Москву десятилетней давности, и все. Зеркало во времени.

Но, пропуская пешеходов на «зебре», местные водители стали их убивать кластерами, упакованными в автобусные остановки.

У нашего бешеного принтера есть еще возможность, кстати, запретить автобусные остановки. Не так уж оригинально. Но зато в русле последних решений, которыми они нас одаривают.

Отсюда.

Если девушка не отвечает взаимностью православному, это считается оскорблением чувства верующего? Отсюда.

Интересно, а учителя уже пишут в дневниках нерадивых учеников что-нибудь вроде: "Не верил в Бога на уроке основ православия!"

Отсюда.

1. Я тут узнала, что Вы фанфики пишете. На какую тематику, по каким книгам?

Чаще всего я писал фанфики на спор или участвуя в соревнованиях. Потому что "азартен ты, Парамон, ох, азартен!" (с)

Фанфики были на тему "Гарри Поттера". Недавно в подарок для Сын Дракона написал фанфик на тему сериала "Once Upon a Time". В планах есть ещё пара на ту же тему, а ещё – кое-что по теме Ивана Грозного (Эйзенштейновского). Пишу в основном стёб.

2. В какой бы стране хотелось бы побывать? Почему?

В Китае (страна с потрясающей историей, хочу побывать на могиле Конфуция), в Италии (музеи, картинные галереи), в Южной и Центральной Америке (по следам древних цивилизаций), и в Исландии и Норвегии (как давний читатель и почитатель саг). А вообще побывать было бы интересно в любой стране, только чтобы не по туристическому маршруту. Скажем, меня очень интересует Древний Египет, но из-за этого на египетские пляжи я не поеду. )

3. Как стать счастливым?

Как можно меньше думать об этом.

4. Опишите Ваше утро?

Рабочий день: встаю быстро, как только звонит будильник (настолько быстро, что окончательно просыпаюсь уже в ванной). Собираюсь компактно, не тратя время на сидения-хождения, зато подолгу проверяю перед дверью, ничего ли не забыл. )) Хожу быстро, всегда хожу пешком, даже по плохой погоде, – помогает проветрить голову, собраться с мыслями и представить себе рабочий день. Обдумываю и проговариваю всё, что надо будет сделать, особенно если дело касается интервью. На работе раскладываю бумаги, привожу в порядок записи, вынимаю всё, что может понадобиться днём (люблю порядок на рабочем месте).

Выходной: долго перехожу из сна в бодрствование. Могу засыпать, снова просыпаться, и так несколько раз. Правда, когда решил подниматься, встаю-одеваюсь-умываюсь-бреюсь опять же быстро. Стараюсь прикинуть, чем буду заниматься нынче днём, и соотнести это с планами домашних; чаще всего мои планы с их планами конфликтуют. )) Не особо люблю куда-то ходить, потому что по работе и так бегаешь, как бобик, так что предпочитаю посидеть дома.

5. Чем Вы занимаетесь в свободное время?

Много читаю, изредка смотрю кино, телевизор не люблю, сижу в Интернете, пишу статьи и прозу, занимаюсь домашними делами (типа починить, передвинуть ect). Играю с котом, ношу его на плече. Гулять просто так (дышать воздухом) не люблю, но могу пойти куда-то с кем-то в качестве сопровождающего. Летом могу много бывать за городом, лучше всего – в хорошей компании (1-2 человека), чтоб можно было и пройти по красивому маршруту, и пообщаться. Играю в компьютерные игрушки. Занимаюсь резьбой по дереву. Пью пиво. Изредка бываем в гостях или гости бывают у нас.

может; либо может и хочет.

Если он хочет, но не может, он бессилен. Если может, но не хочет, он жесток. Если не может и не хочет, он жесток и бессилен. Если может и хочет - почему же он не делает этого?»

(Анатоль Франс, «Боги жаждут»).

То есть человек, придумавший водородную бомбу, получил премию мира имени человека, придумавшего

динамит... Миру мир. (с)

=)

=)